Erlebnisse und Erfahrungsberichte Coburger Bürger zu historischen Ereignissen, Festen, Bräuchen, Unwettern u.v.m.

Aufgrund seiner Lage mitten im Reich, fern von allen Hauptverkehrslinien bzw. Verkehrsknotenpunkten und größeren Industriezentren, blieb Coburg lange von Luftangriffen und dem direkten Kriegsgeschehen verschont.

In den Jahren 1941 und 1942 wurden die noch verbliebenen Coburger Juden nach Riga, Izbica und Theresienstadt deportiert.

Die Darstellung vom Ende des Zweiten Weltkriegs in Coburg muss in der Nacht vom 2. auf den 3. April 1945 beginnen.

Nach der Übergabe Coburgs an die Amerikaner am 11. Mai 1945 gilt es eine Bilanz der Kriegsschäden zu ziehen:

Als unter der Leitung von Alfred Lutter und Helmut Zethner sich im Jahr 1975 im Stadtteil Scheuerfeld sechs Jungen zu einer Bläsergruppe zusammenschlossen, hätte wahrscheinlich keiner für möglich gehalten, dass dieses Grüppchen 35 Jahre später zu einem Orchester mit insgesamt 65 Musikern herangewachsen und zu einem bedeutenden musikalischen Botschafter der Stadt Coburg geworden ist.

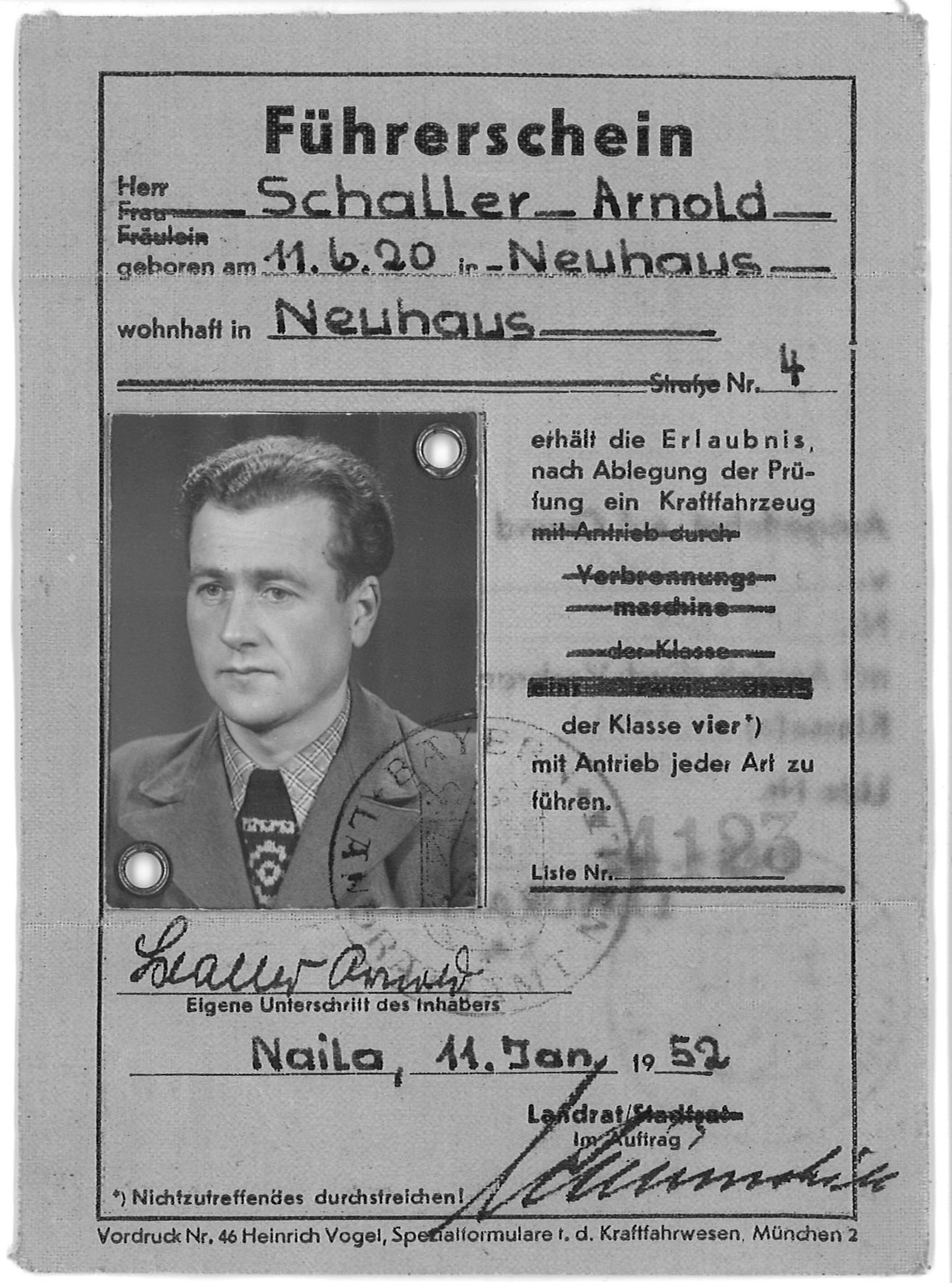

Leicht ist ihm dieser Schritt bestimmt nicht gefallen: Im Alter von 92 Jahren gibt Arnold Schaller seine Fahrerlaubnis freiwillig ab und wagt damit etwas, vor dem sich viele ältere Menschen fürchten.

Er war äußerst streng, und manchmal, wie wir glaubten, zu „pingelig“, aber er hat uns die beste Schulung für Start, Platzrunde und Landung gegeben. Günter Deigmüller erzählt über Anfangsjahre des Aero-Club Coburg. Eine Hommage an seinen damaligen Fluglehrer Adam Übelein.

Das Adolf-Hitler-Haus wurde am 16. Oktober 1934 vom damaligen Coburger Oberbürgermeister Franz Schwede (1888-1960) und dem NSDAP-Gauleiter des Bezirks Bayerische Ostmark, Hans Schemm (1891-1935), eingeweiht.

Das Digitale Stadtgedächtnis ist „Ausgewählter Ort 2010“ im Land der Ideen geworden.