Bei dem folgenden Beitrag handelt es sich um den 2.Teil des Aufsatzes „Beargwöhnte Fremde und ein Hauch des Südens – Beobachtungen über eine katholische Gemeinde im protestantischen Umfeld“ von Rupert Appeltshauser, erschienen in der Festschrift zum 150jährigen Jubiläum der Pfarrkirche St. Augustin im Jahre 2010.

Seit im Jahre 1524 der Gottesdienst in lutherischer Form eingeführt wurde und alle, die der neuen Lehre nicht folgen wollten, das Land verließen, war der Status des Fremdseins und Außenseitertums für die nächsten 300 Jahre vorgegeben. Grundlegend änderte sich das auch nicht, als im Zeichen der Glaubens- und Gewissensfreiheit etwa zu Beginn des 19. Jahrhunderts langsam wieder eine katholische Gemeinde zu entstehen begann. Als diese am 25. März 1802 ihre erste Messe nach katholischem Ritus in Coburg zelebrierte, konnte das nur im Privathaus eines „zugereisten“ Fremden, des Kaufmanns Zangerle geschehen. Und dem Priester, einem Franzosen, den es im Laufe der Revolution für kurze Zeit nach Franken verschlagen hatte, fehlten ebenso die heimatlichen Wurzeln. Wegzüge und längere Perioden der Vakanz der Seelsorge blieben an der Tagesordnung. Das Nutzungsrecht für die St. Nikolaus-Kapelle vor den Toren der Stadt ab September 1806 bedeutete insofern eine gewisse Erleichterung, als die Gottesdienste nicht mehr unter strengen Auflagen in Privaträumen abhalten werden mussten. Wenn auch die Vollendung der Pfarrkirche St. Augustin im Jahre 1860 den Aufbruch aus den gröbsten Unsicherheiten einer Existenz im Abseits bedeutete, ein Geruch des Fremdartigen haftete der jungen Gemeinde jedoch weiterhin an. Der Blick vorsichtiger Distanz, ein nicht geringer Teil der Alteingesessenen hat ihn sich, wie die eigene Erinnerung bestätigt, erhalten bis hinein in die Zeit des raschen Aufstiegs einer katholischen Gemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg.

In der kindlichen Wahrnehmung handelte es sich bei Katholiken meist um Leute, deren Sprache mit dem gewohnten Coburger Idiom wenig gemein hatte, die jedem „i“- Laut ein eigenartig dehnendes „j“ folgen ließen, also Riese wie Riejse aussprachen und allesamt aus einem Lande stammten, das sich Schlesien nannte. Und da sie dort offenbar auch keiner mehr wollte, kamen sie in Scharen in unsere Stadt, hausten meist unter sehr beengten Verhältnissen, standen finanziell nicht sehr gut da und schienen mit ihrem Los generell nicht sehr zufrieden zu sein. Vielleicht um den Andrang ihrer zahlreichen Nachkommenschaft an den öffentlichen Schulen besser zu bewältigen bzw. in geordnete Bahnen lenken zu können, wurden an Schulgebäuden sogar getrennte Eingänge geschaffen, wie z. B. an der Rückertschule, mit einem für die evangelischen und einem anderen für die katholischen Schüler.

Als suspekt galten auch diejenigen, die sich an der Fronleichnamsprozession beteiligten, einer im Coburger Ambiente völlig ungewohnten Form des Festumzugs. Mit Umzügen assoziierte man gewohnheitsgemäß Blasmusik und Gleichschritt. Dieses langsame Voranschreiten unter dem Kreuzeszeichen, unterbrochen von Gebeten und Kniefällen und begleitet von feierlichem Gesang, war jedoch etwas vollkommen Neues. Und anders als die Aufmärsche des Bundesgrenzschutzes oder des Schützenvereins nahm die Prozession ihren Weg nicht durch die Straßen der Stadt, sondern blieb auf den Wegen des Hofgartens dezent im Hintergrund, vielleicht auch deshalb, um mit dem vorherrschenden Traditionsverständnis nicht in Konflikt zu geraten. Trotzdem gab es Leute, die sich an diesem Tage den Morgen frei nahmen, um mit Fernglas bewaffnet und hinter Bäumen und Büschen verborgen auszuspähen, wer sich in den Zug einreihte. Sogar unter Schülern waren am darauffolgenden Tage öfters Fragen zu hören wie diese: „Weißt du schon das Neueste? Der Lehrer X soll im Fronleichnamszug gesehen worden sein! Hättest du wohl gedacht, dass der katholisch ist?“

Katholisch zu sein, das kam oft einem Spießrutenlaufen gleich. Ihr Lied davon zu singen wussten auch die Mädchen, die eine der höheren Schulen besuchten. Weil wegen ihrer zu geringen Zahl nicht an allen Schulen und in jeder Jahrgangsstufe Religionsunterricht erteilt werden konnte, war für sie ein Sammelunterricht im Gebäude des ehemaligen Lehrerseminars angesetzt, einem Nebengebäude des Gymnasiums Ernestinum. Um den Teilnehmerinnen etwas Zeit für den Weg zu geben, fiel der Unterricht immer in die erste Stunde nach der großen Pause, was bedeutete, dass sie sich jedes Mal durch das Pausenhofgewühl einer großen Jungenschule vorzukämpfen hatten, um in ihr Klassenzimmer zu gelangen. Den reiferen und gewitzteren unter ihnen schien das sogar ein gewisses Wohlgefallen zu bereiten, und es war in Schülerkreisen kein Geheimnis, dass sie sich vor jedem Gang zur Religionsstunde schnell noch ein Paar hochhackige Schuhe anzogen und eine zusätzliche Lage Lippenstift auftrugen. Die Mehrzahl der vielleicht etwas schüchterner veranlagten Schülerinnen vermittelte allerdings nicht den Eindruck, als würde ihnen dieser regelmäßige Schaulauf durch ein dichtes Spalier pubertätsgeplagter, johlender und mit frivolen Bemerkungen nicht gerade zurückhaltender Jungen besondere Freude bereiten.

Selten zwar, aber manchmal doch, blitzte sogar so etwas wie Ressentiment auf. So konnten es z. B. noch den eigenen Kindern in den 90er Jahren geschehen, dass ihnen als Sternsinger die Türe vor der Nase zugeschlagen wurde, als handelte es sich um ein Meute verkleideter Wegelagerer und Berufsbettler. Bezeichnend ist auch die Szene, deren Zeuge ich zufällig auf dem Fußweg zwischen der Kirche St. Augustin und der Allee wurde. Mit dem Blick auf den Neubau des Pfarr- und Dekanatszentrums machte ein älteres Ehepaar unüberhörbar seinem Ärger Luft über den angeblich zu aufwändigen Stil und über das Geld- und Finanzwesen der Kirche schlechthin: „Möchte nur wissen, wo die das viele Geld her haben, um sich solche Paläste leisten zu können.“ Eine zufällig entgegenkommende Passantin, deren Ohren die Schimpferei nicht entgangen war, erwiderte darauf mit der treffenden Bemerkung, dass es sich wohl um keinen Palast, sondern um ein Gotteshaus handle und ausgerechnet die Coburger wohl das geringste Recht hätten, sich über Gelder aufzuregen, die für den Bau von Palästen verschwendet würden.

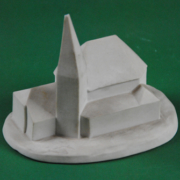

Stänkereien wie diese gehörten gewiss zur unteren Kategorie, aber ganz frei von Vorbehalten war man auch in so genannten Bildungskreisen nicht. Allein die Tatsache, dass die Mittel für den Bau von St. Augustin der Hand des Sprosses eines konvertierten und durch eine Geldehe wohlhabend gewordenen Mitgliedes des Herzoghauses entstammten, ließ in manchen Augen das ganze Unternehmen in einem schiefen Licht erscheinen. Dazu kam der neugotisch- historisierende Stil. Die Einschätzung der Rolle der Neugotik in der Architektur hat sich inzwischen vollkommen verändert. Vor dem Hintergrund eines verbreiteten Traditionsverständnisses jedoch wurde sie häufig gewertet als Ausdruck des Nazarenertums, des Süßlich-Unechten und Aufgesetzten – eine Sichtweise, die sicher auch dazu beigetragen hat, dass sich Coburg in den 60er und 70er Jahren seines reichen neugotischen Erbes in einer Abrisswelle ohnegleichen weitgehend entledigte. Kirchenbauten, die man schätzte und bewunderte, das waren der Bamberger Dom, die Wieskirche oder Vierzehnheiligen. Da es jedoch so etwas in Coburg nicht gab und niemals geben würde, setzte man lieber gleich auf schmucklos-protestantische Nüchternheit, wie man sie im Innenraum von St Moriz in der Schlichtheit des idealen Predigtsaales verwirklicht sah.